L’un des conflits les plus marquants de l’histoire moderne, la Première Guerre mondiale, se distingue par sa complexité et ses conséquences durables. La compréhension de cet événement historique, qui a bouleversé le XXe siècle, peut sembler ardue, surtout pour les collégiens de la classe de 3e. Cependant, grâce à la création de cartes mentales, il est possible de décomposer les informations essentiels en éléments digestes et bien organisés. Cet article vous guidera à travers les principaux aspects à inclure dans une carte mentale dédiée à la Première Guerre mondiale, favorisant ainsi une mémorisation efficace et une meilleure compréhension des enjeux historiques.

Les causes principales : une analyse approfondie

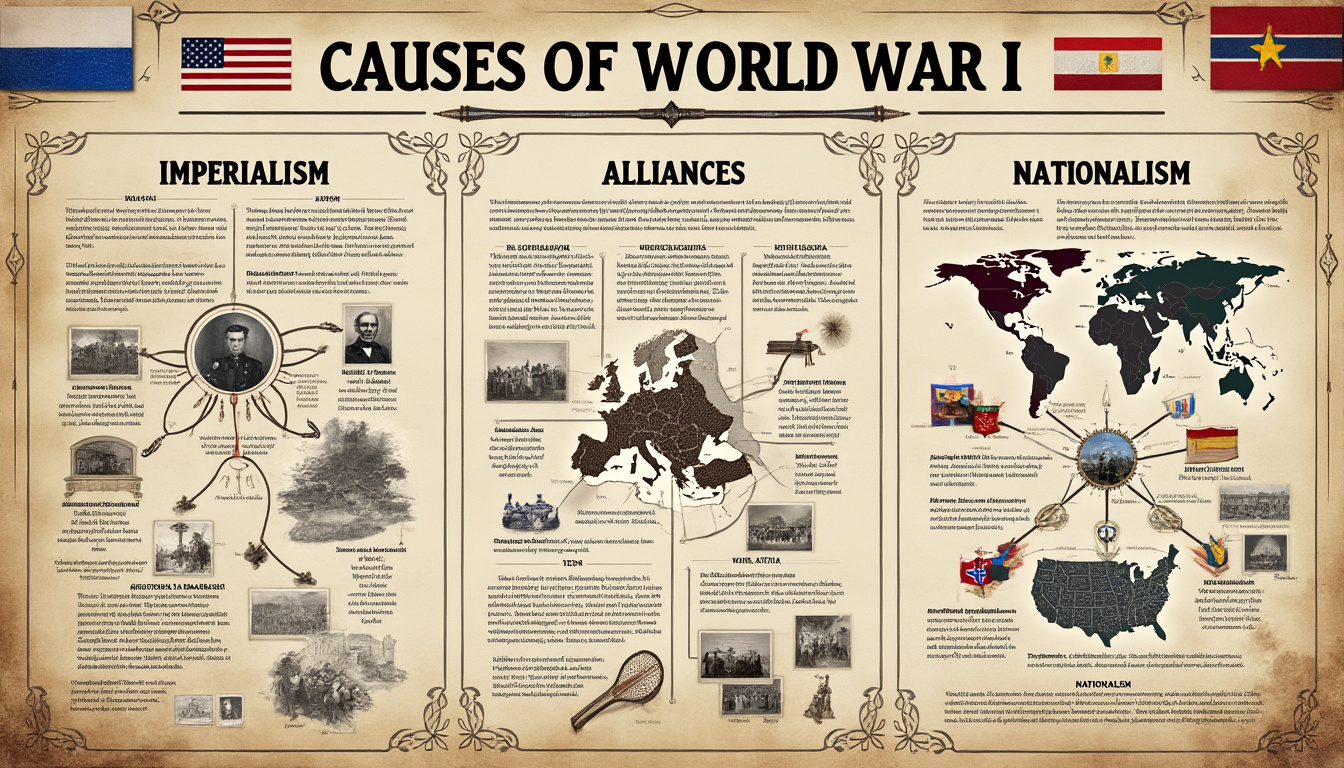

Comprendre les causes de la Première Guerre mondiale est essentiel pour saisir les dynamiques qui ont conduit à l’éclatement de ce conflit titanesque. Les historiens s’accordent à découper ces causes en plusieurs catégories : politiques, militaires, économiques et sociologiques.

Les rivalités impérialistes et le nationalisme

À la veille de la guerre, les grandes puissances européennes s’étaient lancées dans une course à la colonisation, cherchant à étendre leur influence sur des territoires riches en ressources. Des jugements nationalistes exacerbés, comme ceux visibles au sein des pays des Balkans, ont vu le jour. Par exemple, l’Empire Austro-Hongrois, qui englobait des nationalités variées, faisait face à des tensions internes croissantes.

- Rivalités territoriales : La compétition pour des colonies en Afrique et en Asie a accru les tensions.

- Nationalisme : Les mouvements nationalistes dans les Balkans ont contribué à l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand en 1914.

- Alliances militaires : Le système complexe d’alliances a créé un climat propice à un conflit mondial.

Les alliances et les tensions militaires

Les alliances établies avant la guerre, comme la Triple Entente (France, Royaume-Uni, Russie) et la Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie), ont parfois exacerbé les tensions, rendant incontournable l’escalade vers un conflit mondial. Ces alliances ont aussi conditionné le choix des camps lors du déclenchement des hostilités.

En somme, la combinaison de rivalités impérialistes et de sentiments nationalistes, exacerbés par un réseau complexe d’alliances, a constitué le terreau fertile à la guerre totale. Une représentation sous forme de carte mentale permet d’illustrer ces interactions complexes de manière visuelle, facilitant la compréhension.

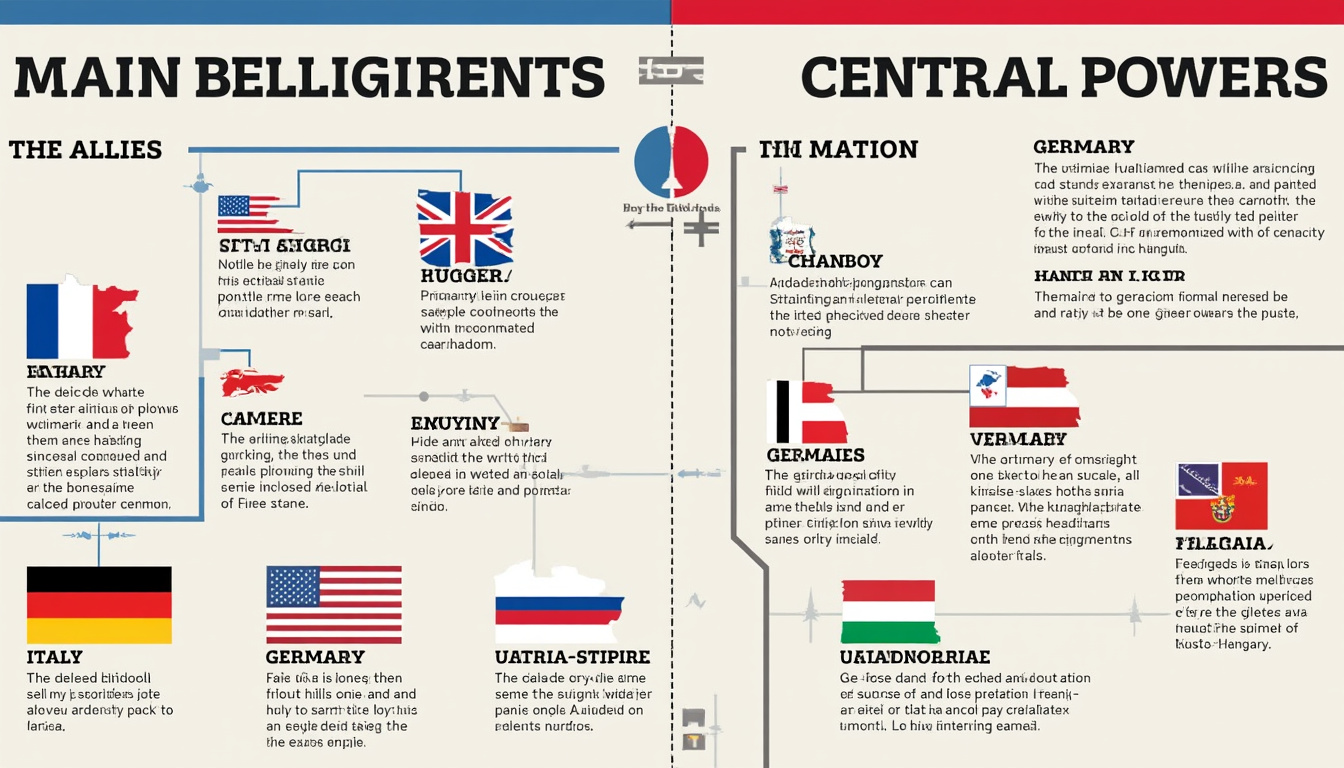

Les belligérants : qui sont les acteurs principaux ?

La Première Guerre mondiale a vu s’affronter deux ensembles de puissances : les belligérants regroupés principalement en deux camps : les Alliés et les Puissances centrales. Cette dichotomie est fondamentale pour comprendre les enjeux stratégiques du conflit.

Les Alliés

Du côté des Alliés, on trouve des pays comme la France, le Royaume-Uni, la Russie, l’Italie et, finalement, les États-Unis qui interviennent en 1917. Ces nations ont uni leurs forces face à une menace commune, motivées par des intérêts territoriaux, économiques et stratégiques.

Les Puissances centrales

Les Puissances centrales, à savoir l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman et le Royaume bulgare, ont également joué un rôle majeur dans le déroulement des événements. Leur stratégie de guerre, marquée par des offensives militaires audacieuses dans des régions cruciales comme le front Ouest, a illustré leur détermination.

Comprendre les relations entre ces nations et leurs motivations spécifiques enrichit notre vision du conflit. En intégrant ces informations dans une carte mentale, il est possible de clarifier qui sont les principaux acteurs et quels sont leurs enjeux.

Les batailles emblématiques de la Première Guerre mondiale

Le conflit mondial a engendré de nombreuses batailles emblématiques, qui demeurent gravées dans la mémoire collective, dont certaines sont devenues des symboles de sacrifice et de stratégie militaire. Parmi celles-ci, il est essentiel de parler de la bataille de la Somme et de la bataille de Verdun.

Bataille de la Somme

La bataille de la Somme, qui a eu lieu en 1916, a été l’une des plus meurtrières de la guerre, avec près de 1 million de soldats tués ou blessés. Cette bataille incarne les horreurs de la guerre de tranchées, où les pertes humaines étaient exorbitantes pour des gains territoriaux souvent minimes. Son impact psychologique sur les soldats et les familles a été immense.

Bataille de Verdun

La bataille de Verdun, autre marqueur fort, se déroula en 1916 également. Elle se symbolise par la tenacité des « poilus », surnom donné aux soldats français. Cette bataille épuisante, qui dura près d’un an, a été marquée par un fort engagement des troupes et une défense acharnée. Le slogan « Ils ne passeront pas » est resté emblématique de cette résistance.

Ces batailles, en plus de leur importance militaire, ont éclaté dans un contexte de propagande et de mobilisation des nations engagées. La création d’une carte mentale pour illustrer ces événements, accompagnée de détails sur les pertes humaines et les stratégies militaires, serait particulièrement bénéfique pour une compréhension plus riche.

Les conséquences de la guerre : la fin et ses répercussions

Le conflit a pris fin par un armistice de 1918, mais ses répercussions sont restées palpables longtemps après. Les conséquences de la guerre, qu’elles soient humaines, économiques ou géopolitiques, méritent d’être soigneusement examinées et intégrées dans une carte mentale.

Le bilan humain

Le bilan humain, avec environ 10 millions de soldats morts et des millions d’autres blessés, démontre l’ampleur de la violence de masse qui a caractérisé ce conflit. Les sociétés ont dû faire face à un nombre impressionnant de traumatismes, laissant des cicatrices profondes sur les familles et les territoires.

- Victimes militaires et civiles : Plus de 7 millions de civils ont également perdu la vie pendant le conflit.

- Destruction économique : Les pays européens se sont retrouvés en ruines, sur le plan économique et infrastructurel.

- Transformations politiques : Des empires se sont effondrés, tels que l’empire Austro-Hongrois et l’empire Ottoman, redessinant la carte de l’Europe.

Le traité de Versailles

Le traité de Versailles, signé en 1919, a mis un terme diplomatique à la guerre, mais a également jeté les bases de tensions futures. Les réparations demandées à l’Allemagne ont alimenté un ressentiment qui a conduit à des conflits ultérieurs, notamment la Seconde Guerre mondiale. Ce traité devait être étudié dans le cadre de sa portée diplomatique et de ses conséquences sur les relations internationales futures.

Intégrer ces éléments dans une carte mentale permettrait non seulement de visualiser le bilan lugubre de la guerre, mais aussi de comprendre comment les décisions prises ont façonné l’Europe moderne.

Le quotidien des soldats et des civils pendant la guerre

Il est crucial de ne pas perdre de vue l’aspect humain de la Première Guerre mondiale. La vie quotidienne des soldats et des civils a été bouleversée, influençant les récits et la mémoire collective de cet événement.

Conditions de vie dans les tranchées

Les conditions de vie des soldats dans les tranchées étaient désastreuses. Souffrant de maladies, d’insomnies et d’un environnement dégradé, les soldats ont souvent remis en question le sens même de leur engagement. Les images de boue, de fatigue et d’angoisse sont devenues des symboles forts de cette guerre.

Rôle des femmes sur le front intérieur

Parallèlement, la guerre a entraîné une transformation des rôles sociologiques. Sur le front intérieur, les femmes ont pris des emplois traditionnels masculins, aidant à l’effort de guerre en travaillant dans les usines ou en s’occupant des blessés. Ces changements ont contribué à une redéfinition des rôles de genre dans la société post-guerre.

Ces perspectives humaines, lorsque placées dans une carte mentale, permettent de renforcer l’empathie et la compréhension de cet événement historique sous un angle personnel, riche en émotions.

Les ressources pédagogiques pour approfondir vos connaissances

Pour ceux qui cherchent à enrichir leur étude de la Première Guerre mondiale, de nombreuses ressources pédagogiques peuvent se révéler très utiles. Que ce soit à travers des livres, des sites internet ou des vidéo, ces outils permettent de mieux comprendre le contexte et les enjeux de cette période.

Livres et guides d’étude recommandés

Des ouvrages dédiés à la Première Guerre mondiale offrent une perspective approfondie, du point de vue historique et social. Voici quelques suggestions :

- Le Livre Scolaire : Offre des fiches à mémoriser, bien structurées pour les élèves.

- Hachette et Nathan : Connus pour leurs guides et vidéos pédagogiques.

- CNED : Propose des cours en ligne pour un apprentissage flexible et interactif.

Outils numériques

Les plateformes numériques, telles que celles mentionnées dans les ressources, comme Parentalité, sont essentielles pour accéder à un large éventail d’outils d’apprentissage interactive qui peuvent enrichir vos révisions.

Stratégies efficaces pour utiliser votre carte mentale

La création de cartes mentales est une technique d’étude très efficace, mais il est important d’adopter certaines stratégies pour en maximiser l’impact lors des révisions. Voici quelques conseils pratiques :

- Récitation à voix haute : Exprimez chaque branche et détail, cela favorise la mémorisation.

- Expliquez à autrui : Enseigner ce que vous avez appris à quelqu’un aide à solidifier vos connaissances.

- Utilisez des couleurs et des symboles : L’attractivité visuelle aide à retenir l’information.

En intégrant ces pratiques dans votre méthode d’étude, votre compréhension sera grandement renforcée, notant que l’interaction entre l’apprenant et le contenu est cruciale.

Les erreurs à éviter lors de la création de cartes mentales

Bien que les cartes mentales soient des outils puissants, leur efficacité peut être compromise par certaines erreurs fréquentes. Voici les pièges à éviter :

- Chargement excessif en informations : Limitez-vous à des mots-clés essentiels pour éviter la surcharge cognitive.

- Absence de structure claire : Assurez-vous que chaque branche découle naturellement de la précédente.

- Ignores les éléments visuels : Une carte mentale efficace nécessite des éléments visuels clairs et distinctifs.

En gardant à l’esprit ces lacunes potentielles, vous serez mieux équipé pour concevoir une carte mentale qui favorise réellement l’apprentissage et la compréhension.

Les outils numériques pour la création de cartes mentales

Dans un monde numérique, plusieurs outils facilitent la création de cartes mentales interactives et collaboratives. Ces applications sont particulièrement avantageuses pour les étudiants de tous niveaux. Voici quelques recommandations intéressantes :

- MindMeister : Idéal pour la collaboration en temps réel.

- XMind : Outil complet pour des cartes complexes et élaborées.

- Coggle : Plateforme gratuite conçue pour un partage efficace de vos créations.

En utilisant ces outils, vous pourrez créer des cartes mentales qui ne sont pas seulement informatives, mais aussi engageantes et faciles à partager.

Questions fréquentes

Quel est l’intérêt d’une carte mentale pour étudier la Première Guerre mondiale ?

Une carte mentale structure les informations complexes de manière claire et visuelle, facilitant la compréhension et la mémorisation.

Comment puis-je améliorer ma carte mentale ?

Utilisez des couleurs, des symboles et des illustrations pour rendre le contenu plus attrayant et plus facile à retenir.

Quels outils en ligne recommandez-vous ?

Des applications comme MindMeister, XMind ou Coggle sont de très bonnes options pour créer des cartes mentales collaboratives.

Pourquoi est-il important de relier les événements de la Première Guerre mondiale à d’autres cours d’histoire ?

Relier les événements permet de comprendre l’évolution des conflits et d’établir des connexions logiques entre les événements historiques.

Comment intégrer les cartes mentales dans ma préparation aux examens ?

Utilisez-les comme outil de révision actif en posant des questions et en expliquant les concepts à d’autres pour renforcer votre mémoire.